In occasione del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale della Chiesa Cattolica, non sembra fuori luogo sostare su queste opzioni. Fin dai tempi della “svolta antropologica” che Socrate impresse alla riflessione filosofica, è risaputo che se, per un verso, ogni uomo aspira alla piena espressione della propria umanità (individuando in tale fioritura la cifra della “vita buona”), per altro verso non vi è alcuna unanimità di giudizio quanto alla ricetta più efficace per soddisfare tale desiderio. Non c’è uomo che non desideri realizzarsi compiutamente esprimendo in pieno il proprio potenziale, tuttavia, se provassimo a dirci l’un l’altro in che cosa consiste tale fioritura dell’umano – o in cosa consiste una vita degna di un essere umano – ci troveremmo a misurare la distanza tra i rispettivi punti di vista. Come a dire: benché ciascuno di noi tenda a riconoscere nell’etichetta “umanesimo” un che di apprezzabile – nella misura in cui rimanda alla riuscita e alla fioritura della nostra umanità – è evidente che ci siano molti modi di declinare tale concetto. Ci sono, infatti, molti umanesimi che si contendono la scena.

A partire da questa presa d’atto, la riflessione filosofica si è da sempre interrogata circa la possibilità di fare un passo innanzi rispetto alla semplice constatazione di una differenza di fatto, sforzandosi di individuare tra le diverse proposte sul tappeto quella capace di attestare una qualche primazia di diritto. In altri termini ci si interroga sulla possibilità di individuare un vero umanesimo. Proprio lungo questa direzione il cristianesimo e la filosofia cristianamente ispirata ritengono di avere qualcosa da dire e, in questo senso, Firenze rappresenta l’occasione per rinnovare la domanda e per saggiare la “tenuta” delle risposte. Tuttavia, non solo la risposta alla domanda «cosa significa parlare di un’esistenza autenticamente umana?» non riceve, di fatto, un’unica risposta; per molti è la domanda stessa ad essere fuorviante. Vi è infatti chi ritiene che rinnovare l’idea che vi sia qualcosa come una umanità comune in ogni singolo uomo – un’umanità da riconoscere, da accogliere e da promuovere – significa perpetuare un’ideologia fissista e antiliberale, colpevole di coprire con la maschera dell’universale la pluralità irriducibile delle differenze.

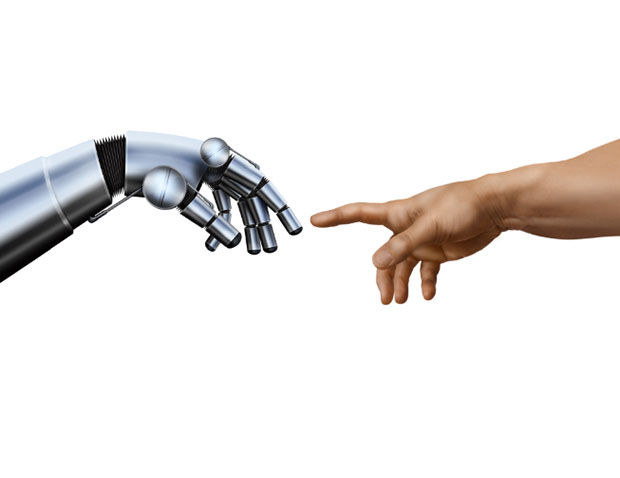

Soprattutto vi è chi ritiene che non ci sia alcuna idea di uomo che possa fungere da ideale regolatore (da bussola dell’agire morale), e che vi sia solo il multiforme desiderio dei singoli individui, unito al loro diritto ad essere ciò che liberamente scelgono di essere. Umani, ciascuno, secondo la propria personale idea di uomo o, se preferiscono, più che umani, qualora ritenessero desiderabile chiedere alla tecnologia di potenziare artificialmente le loro capacità di performance. Si apre qui il grande tema dello human enhancement, ovvero il dibattito sulla liceità o meno di progettare ex novo un’umanità capace di prendere congedo dai propri tratti di vulnerabilità e di finitudine. Qui non possiamo certo sostare sulla plausibilità di tali scenari, ma solo mettere in luce un rischio: quello connesso all’incapacità di scorgere il volto autenticamente umano del limite.

Il limite è, senza dubbio, qualcosa che spesso l’uomo percepisce come un negativo da rimuovere; come una battaglia da combattere (anche, e soprattutto, con gli strumenti della tecnica) e come una sfida da vincere. Tuttavia il limite non è solo questo. Esso esprime anche ciò che traccia il confine della no-stra identità e che disegna i contorni della nostra umanità. In questa seconda accezione il limite è un qualcosa di positivo, nella misura in cui parla di ciò che è autenticamente umano. Non cogliere la differenza, identificare sempre e comunque nel limite un male da rimuovere, significa abbandonare la strada dell’umanesimo per inerpicarsi lungo le vie del post-umano. Attenzione, però, a non ritrovarsi poi a scendere gli scoscesi sentieri del disumano, laddove la persona che si voleva innalzare viene in realtà negata e umiliata.

La storia di Dedalo e Icaro dovrebbe farci riflettere: chi non si accontenta di fuggire da un limite ingiustamente subito – il labirinto da cui Dedalo scappa col figlio – ma, inebriato del mezzo tecnico che lo ha salvato, vuol essere ciò che non è destinato ad essere – nel mito un uccello, capace di volare vicino al sole – è destinato, come Icaro, a precipitare in mare.

Uno sguardo anche fugace ad un certo uso spregiudicato della tecnica ci dovrebbe far capire come noi, troppo spesso, corriamo il rischio di essere più simili all’improvvido Icaro che non al saggio Dedalo.